IL MIO NUOVO INDIRIZZO È

L’amante di quadri monocromi sa che ognuno di loro, a guardarlo bene, rivela un proprio mondo di pennellate, quantità di colore, variazioni di luce.

Per comprendere un monocromo bisogna necessariamente muoversi avanti e indietro, distinguere il tono del colore da lontano, coglierne il rapporto con l’ambiente, e poi avvicinarsi per scoprire quei dettagli che ne rivelano l’identità, che lo rendono diverso da un altro monocromo, forse dello stesso colore ma solo apparentemente simile.

I monocromi, sono piccole meditazioni, fatte per un osservatore che ha tempo.

Questo vale in particolare per i quadri di Maria Morganti, artista nata a MIlano ma residente a Venezia, che hanno un doppio codice informativo, per così dire.

I suoi monocromi nascono come stratificazioni di colore; l’artista comincia con l’imprimitura della tela che é sempre rossa, poi, quando il primo strato è perfettamente asciutto, stende sopra un altro colore, ad olio, e poi un altro ancora, per dieci, quindici o anche venti volte, finchè sente che il quadro é finito. L’ultimo strato copre e allo stesso tempo rivela la presenza degli altri; infatti ogni opera ha una luce e una tonalità proprie dovute all’ordine sempre diverso delle stratificazioni sottostanti.

In alcune delle sue opere ogni nuovo strato lascia visibile in cima al quadro una striscia dello spessore di qualche millimetro del colore precedente. Alla fine rimangono un paio di centimetri, o anche meno, che mostrano i colori utilizzati. Queste sottili strisce sono una sorta di storia del processo pittorico, un diario del lavoro quotidiano che l’artista condivide con l’osservatore.

Da vicino invece si colgono gli aspetti più intimi dell’opera; ad esempio, in alcune di esse, le pennellate vigorose che creano degli effetti a vortice e che rivelano un grande impiego di energia fisica, movimenti ampi, una partecipazione al processo creativo che non è solo cerebrale, ma coinvolge l’artista mente e corpo.

Maria Morganti ha detto una volta che ad un certo punto della sua carriera ha metaforicamente staccato la pelle del corpo da sé e l’ha messa di fronte a sé. Il guardare e il riconoscere quel che faceva è diventato il suo fare artistico. Dipingere, dice Maria Morganti, è per lei sia il momento in cui usa il pennello che quello in cui si distacca dall’opera, la guarda e la comprende.

È la stessa artista, dunque, ad ‘uscire’ da sé per mettersi dall’altra parte, quella dello spettatore. Concepita in questo modo, la sua opera attraverso le strisce di colore rende visibile la composizione cromatica da un lato, dall’altro lascia che sia lo spettatore a riconoscerne il processo e la partecipazione gestuale.

Per chi vuole misurarsi ancora con i monocromi, e ancora in un altro modo, Maria Morganti è in mostra alla galleria Tognon fino al 2 febbraio “Procedere Trasformandosi Rimanendo”.

Dopo una lunga esperienza nel campo della pittura ad olio, della grafica, del design, degli allestimenti e delle scenografie, Maria Grazia Rosin, artista nata a Cortina ma da molti anni residente a Venezia, ha trovato nel vetro il materiale più idoneo ad esprimere la sua ricca e complessa immaginazione figurativa.

La massa fluida del vetro le permette infatti di tradurre in forme concrete i suoi disegni, ispirati dalla fascinazione per le immagini scientifiche del microcosmo, in particolare di microrganismi dalle conformazioni sinuose che si sottraggono ad una geometria tradizionale.

Dai primi anni Novanta Rosin lavora insieme a maestri delle fornaci muranesi sperimentando forme, colori e trasparenze e realizzando oggetti – i vasi-scultura, i lampadari Laguna Planet, i Venussiani, i Bestiari -, dove le sue creature biomorfe, a metà tra il suo mondo immaginato ed uno riconosciuto possibile, focalizzano sempre più la sua passione per il mondo acquatico e botanico.

Le meduse iridescenti e filamentose, i polipi dai morbidi tentacoli che cadono come bracci di un lampadario, ed altri esseri del mondo sottomarino appesi al soffitto, oscillanti a mezz’aria e illuminati da led interni, creano atmosfere fantasmagoriche, oniriche, accentuate dalla combinazioni cromatiche, dalle screziature, dalle trasparenze e dai riflessi della materia. Alla luminescenza degli oggetti contribuiscono anche i puntini di luce delle fibre ottiche, che, restando appese, con i filamenti separati tra di loro, sono esibite per intero e trattate come materia al pari del vetro.

Nella personale del 2007-08 a palazzo Fortuny, Gelatine Lux, gli oggetti sospesi nella sala in penombra evocano forme primitive di un mondo sconosciuto, immergendo il visitatore in una dimensione acquatica primordiale. Il successo dell’installazione viene ripetuto in molte altre esposizioni, da Pittsburgh a Seattle, dalla cisterna di Istanbul, alla Biennale di Venezia.

Piú recentemente l’artista ha ripreso il disegno dei gioielli, dove sfidando la dimensione minima dell’oggetto, aumenta la complessità dell’esecuzione. Le sue spille sono microinstallazioni che coinvolgono più materiali; il vetro è sottoposto a specchiatura, ad interventi di fosforo e argento, e il gioiello costruito in combinazione con altre pietre, come ametiste, perle barocche o di fiume; ad esempio una perla di vetro soffiato si inserisce su un cubetto di pirite da cui fuoriescono fili di fibre ottiche e di perle nere.

Maria Grazia Rosin, con le sue meduse, i suoi polipi e le sue creature biomorfe è tanto un’innovatrice di immagini e tecniche quanto un’interprete di un mondo familiare, quello lagunare, in cui la natura domina sul quotidiano. Non è facile per un artista riferire agli aspetti della natura; spesso chi lo fa viene raggruppato sotto una superficiale definizione di regionalismo, un giudizio al ribasso. Maria Grazia Rosin testimonia ancora una volta che tanto le fonti di ispirazione quanto l’epoca a cui si appartiene, a seconda della qualità dell’opera dell’artista, determinano le forme espressive per rappresentare il quotidiano, capaci di offrire lo sguardo del proprio tempo sul mondo.

Maria Grazia Rosin è rappresentata dalla galleria Caterina Tognon.

Lucio Bubacco è senza dubbio uno dei maggiori artisti muranesi, e nella sua specialità, il vetro a lume, che prevede l’utilizzo di un cannello a gas e ossigeno per modellare delle bacchette di vetro, uno dei più importanti e affermati a livello internazionale.

Nel passato la tecnica a lume veniva usata soprattutto per produrre, con l’ausilio di una lampada a sego, perle, rosari, bottoni, e dal Settecento, delle figure ornamentali. Lucio Bubacco è stato il primo artista ad immaginare ed a realizzare delle figure in movimento. Pur cominciando nel solco della tradizione, la sua fascinazione per gli affreschi egizi e i bassorilievi etruschi e greci lo hanno portato presto a chiedersi come tradurli in vetro. Poichè non aveva nessun riferimento e nessuno che gli potesse insegnare una tecnica che ancora non c’era, ha dovuto procedere per esperimenti e tentativi introducendo così a Murano un nuovo modo di fare vetro.

Gli strumenti del suo lavoro sono pochi; un cannello, un tavolo refrattario e bacchette di vetro di colori e spessori diversi. Anche se il suo studio non ha lo stesso fascino alchemico di una fornace, quando lo si vede lavorare, davanti a quella trasformazione delle rigide bacchette in schiene che s’inarcano, braccia che si stendono e gambe che danzano – per non parlare delle dita delle mani, dello spessore di meno di un millimetro – si ha l’impressione di essere testimoni di una vera e propria trasmutazione.

Dal momento in cui gli è riuscito tecnicamente di piegare i corpi delle sue figure in movimenti sempre più dinamici e azzardati, Lucio Bubacco si è dedicato ad esplorare e ad interpretare in piena libertà il ricco repertorio figurativo della cultura mediterranea, dalle mitologie più antiche alla religione cristiana.

Nelle sue complicate composizioni angeli, demoni, dèi, satiri e ninfe convivono in un universo apparentemente ideale, dove però l’ultraterreno e il fantastico alludono spesso ad una realtà molto più quotidiana.

Se le sue rappresentazioni figurative possono dare l’impressione di un artista, che pur avendo rivoluzionato la tecnica del vetro a lume, rimane però radicato in un immaginario tradizionale – dove la stessa alternanza di pieni e vuoti delle sue composizioni rimandano ai portici, ai loggiati e alle facciate finestrate dell’architettura veneziana – è in un altro aspetto della sua opera che se ne percepisce l’attualità. È quel rapporto ambiguo tra Bene e Male che governa le sue composizioni; ai demoni che danzano con grazia angelica si oppone la carnalità impudica e voluttuosa dei suoi paradisi che evocano baccanali molto umani, svelandone il desiderio, irrealizzabile, di una terra libera dal peccato. È anche quell’instabile equilibrio delle sue figure, sempre al culmine di un movimento oltre al quale non si può più andare, come se bastasse un soffio di vento a far cadere rovinosamente tutto. Ed in questa precarietà si riconoscono un’ambizione e una provvisorietà profondamente umane e sempre presenti.

Ultimamente Bubacco sta lavorando al tema della nave e del viaggio; una barca a remi, bassa e piatta, dove i rematori sono un intrico di corpi dai riflessi rosso-violacei, e dove la tensione e la torsione delle membra esprimono fatica, paura, esasperazione. Un’immagine senza tempo, comune a molte culture legate al mare, che moltiplica le associazioni e le metafore evocando barche degli Inferi dai molti Caronte, galee degli sforzati, pescatori di ogni epoca, ma anche barconi ben più recenti e carichi della stessa angoscia. Oppure, volendo ampliare ulteriormente la metafora del viaggio, un tema caro a noi italiani, questa barca sembra vagare senza direzione, in balia degli elementi, senza che gli stessi rematori riescano a trovare un modo di governarla, anzi, andando ognuno per conto proprio.

Lucio Bubacco si serve di un vocabolario antico ma sa dare voce, con destrezza manuale, con la capace orchestrazione degli spazi e con la sensibilità propria di un artista alle inquietudini del nostro tempo.

Sito di Lucio Bubacco

Fotografie di Norbert Heyl

Breaking the Mould è un progetto che raccoglie diversi designer e uno scienziato dei materiali i quali, attraverso una ricerca analitica e sperimentale si propongono di rinnovare una tradizione profondamente connaturata alle fornaci di Murano, quella del vetro soffiato a stampo.

Breaking the Mould è un progetto che raccoglie diversi designer e uno scienziato dei materiali i quali, attraverso una ricerca analitica e sperimentale si propongono di rinnovare una tradizione profondamente connaturata alle fornaci di Murano, quella del vetro soffiato a stampo.

La ricerca verte sia sulla composizione chimica del vetro che sulla realizzazione degli stampi, che possono essere di legno, di acciaio, di tessuto oppure possono essere matrici di nastro o lana ceramica, così da variare in molti modi sia le forme che le texture.

I quattordici pezzi in mostra vengono presentati nell’ordine cronologico in cui sono stati eseguiti, partendo da un primo pezzo non finito e avvicinandosi sempre più nelle fasi successive al prodotto finito.

Tra il finito e il non finito ci sono peró molte possibilità creative – potenzialmente in-finite – che annullano la differenza tra un polo e l’altro e che conferiscono ad ognuno degli oggetti l’importanza di un pezzo di design unico.

Ben fatto anche il sito, dove per ogni pezzo, oltre alla descrizione vi è anche un breve video che mostra i momenti salienti della soffiatura.

Se si vuole, questa ricerca dai risultati senza dubbio innovativi e suggestivi, s’inserisce in un’antica tradizione muranese, quando Venezia era una vera città contemporanea dove le arti continuavano ad evolversi e a rinnovarsi.

Adesso, diciamo la verità, sono rimasti proprio in pochi, designer e maestri, a volersi confrontare con nuove tecniche e nuovi progetti, preferendo il mercato sicuro degli amanti delle antiche tradizioni – che certo non sono da rinnegare ma qui il discorso sarebbe lungo visto che i veri artigiani stanno scomparendo e la “tradizione” si confonde ormai con la chincaglieria.

Come un soffio d’aria fresca questa piccola mostra prova, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, che a Venezia nonostante la cannibalizzante industria del turismo di talenti creativi ce ne sono.

I nomi di Breaking the Mould: Tommaso Cavallin, Chiara Onida, Anna Perugini, Matteo Stocco, Marco Zito, Dario Stellon e AUT (collettivo formato da Riccardo Berrone, Federico Bovara, Luca Coppola).

Fino al 25 ottobre.

Breaking the Mould

BTM 01 / The Mould

Esposizione #2

http://www.breaking-the-mould.com

17 – 25 ottobre 2012

Laboratorio 2729

Calle Lunga San Barnaba, Dorsoduro Venezia

Orari: 10-13 | 14-18

Prendetevi del tempo per vedere la mostra di Elisabetta di Maggio; carte veline tagliate con il bisturi ricoprono le pareti di un’intera stanza; tagli delicati come trafori trasformano foglie di loto o di edera in fiori; città incise sul sapone di marsiglia; migliaia di spilli da entomologo a segnare i voli delle farfalle.

Il primo aspetto di queste opere è il tempo del lavoro stesso; i tagli fatti a mano con il bisturi, sottilissimi, microscopici, quasi fossero un merletto, di tempo per l’esecuzione ne richiedono tanto e per essere guardati e capiti hanno bisogno anche del nostro tempo di osservatori, un tempo che ci si deve prendere per poi perdersi nei loro meandri, in un labirinto di segni che perforano la superficie.

L’altro è il tempo o meglio la temporaneità dell’oggetto; le città incise sul sapone, disposte come in un domino, quasi fossero sempre pronte a riformularsi, o a sciogliersi alla prima goccia d’acqua. Oppure le foglie essiccate, il cui materiale già fragile viene reso ancora più sottile, più precario, dall’intaglio.

E poi c’è il tempo dell’immaginazione, della riflessione. Gli oggetti del quotidiano – dalla tappezzeria alle piante, dalle farfalle alle nostre città – vengono raschiati, scarniti, ridotti a degli scheletri e la poesia del taglio delicato dell’artista sembra quasi prostrarsi davanti a questo processo di sottrazione, di riduzione della vita all’osso.

Una transitorietà della vita inevitabile, un suo ritorno ad un momento precedente – una dis-nascita – una provvisorietà contro la quale si può opporre solo la bellezza del momento, il tempo del lavoro.

Mi piace pensare che l’artista, nata a Milano ma residente a Venezia, abbia trovato in questa città, dai tempi a volta ancora antichi, dalla bellezza consunta, ridotta al sogno di quella che è stata, un luogo di riflessione.

Elisabetta di Maggio: DIS-NASCERE

Fondazione Bevilacqua La Masa

Palazzetto Tito

San Barnaba – Venezia

9 ottobre – 9 dicembre 2012

mercoledi – venerdi 10.30-17.30

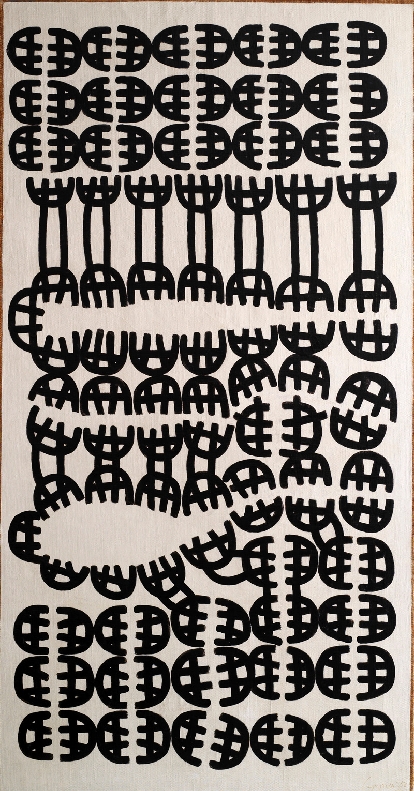

A cura di Luca Massimo Barbero la retrospettiva su Capogrossi (Roma 1900-1972) offre davvero un’occasione unica di seguire l’evoluzione del lavoro dell’artista romano; dai primi quadri figurativi degli anni Trenta, dove le atmosfere rarefatte ricordano quelle di De Chirico e la disposizione delle figure in uno spazio geometrico a loro commisurato il Rinascimento di Piero della Francesca e il Carrà dei paesaggi ordinati, alle scomposizioni neocubiste degli anni Quaranta, dove i soggetti si assottigliano in piani di colore sempre più squillanti, e la figura, soprattutto quella femminile, o un dettaglio, come ad esempio una finestra, conquistano l’intero spazio del quadro, fino alla scoperta, nel 1949, di quel suo segno che diviene da quel momento l’unico soggetto della sua pittura.

Artiglio, tridente, mano, sorta di carattere cinese, lunato e articolato; il segno di Capogrossi è stato definito in molti modi; anche se un’analisi semantica non è possibile (l’artista non ha mai voluto spiegarsi sul perchè di quella forma), davanti alle sue tele rimane forte la sensazione che quel segno sia l’uncino con il quale l’artista romano afferra, comprende e restituisce il mondo, l’icona, o come dice Barbero, il “segno scabro e interiore” sulla quale costruisce la sua opera pittorica.

Il segno di Capogrossi non da origine a nessuna narrazione. Eppure un legame con gli anni che precedono l’arrivo all’astrattismo continua ad esserci, soprattutto nella riflessione sugli elementi costitutivi dell’arte: la disposizione di forme e di colori nello spazio, il rapporto tra forma, colore e spazio, pieno e vuoto, colore e non colore. Lui stesso raccontava dell’impressione avuta, quando, ancora piccolo, in visita in un istituto di ciechi vide un altro bambino disegnare; il bambino non vedeva quello che faceva ma creava uno spazio che “gli veniva da dentro”. Così, più tardi, sempre memore di questa impressione, anche Capogrossi affermerà che le sue composizioni gli nascono “dentro”.

Se l’esposizione nel 1950 alla Galleria del Secolo di Roma con i suoi primi quadri astratti fu uno “scandalo” tutto italiano, un “tradimento” della pittura figurativa, la partecipazione nel 1953 ad una mostra storica della Solomon Guggenheim di NY – Younger European Painters – e qualche anno più tardi, nel 1958, la prima personale organizzata da Leo Castelli segnò il suo riconoscimento internazionale.

Oggi senz’altro considerato uno dei maestri italiani del Novecento, la mostra va vista anche per la preziosa ricostruzione del passaggio dal figurativo all’astrattismo e per la ricchezza delle opere – circa 70 tra dipinti e lavori su carta –provenienti da collezioni private e da molti importanti musei.

29 settembre 2012 – 10 febbraio 2013

Collezione Peggy Guggenheim

Palazzo Venier dei Leoni- Venezia

Orario: 10-18 tutti i giorni, chiuso il martedi

Superficie 678; uno dei primi lavori astratti, fu presentata nel 1950 alla Galleria del Secolo di Roma provocando quasi uno scandalo per l’abbandono dell’artista della pittura figurativa.

Bella scelta questa della Fondazione Vedova di presentare in occasione della Biennale Architettura proprio i teatri di Aldo Rossi. E non solo perché l’architetto milanese sia stato l’artefice della ricostruzione della Fenice dopo l’incendio del 1996, e nemmeno perché nel 1979-80 su commissione della Biennale realizzò un teatro galleggiante – di cui in mostra è presente un modello di 5 metri di altezza – a rievocare quelle grandi e impressionanti scenografie sull’acqua che la Repubblica faceva costruire in occasione di feste e carnevali.

È proprio perché nel teatro Aldo Rossi coniuga realtà e immaginazione, la storia del luogo e la finzione della fantasia; come se nel teatro Rossi creasse una metafora dell’intera cultura del nostro Paese offrendo la visione – forse utopica – di un grande passato che ha il coraggio di aprirsi sul futuro. Nel teatro di Rossi le forme dell’architettura si prestano a rendere viva e presente la storia passata, con il mantenimento di elementi stilistici consoni e armoniosi rispetto alla tradizione e al contesto, ma allo stesso tempo, attraverso inserimenti di elementi nuovi, questa storia viene proiettata verso un suo futuro ancora da inventare.

In mostra ci sono 16 progetti e quasi 120 tra schizzi, disegni, modelli, oggetti di scena e di design, eseguiti tra i primi anni Sessanta e il 1997.

I disegni – delle vere opere d’arte – richiamano una volta Piranesi, nella somma fitta di architetture che sembrano sovrapporsi l’una con l’altra, e De Chirico nelle geometrie pulite delle prospettive, ma forse, nei colori accesi, nel modo in cui l’architettura domina la scena del quadro, addirittura Sant’Elia.

Il teatro diviene quindi il luogo dove il retaggio del passato si presta ad essere continuamente rivissuto e reintepretato, un collegamento ideale di storia e futuro, uno spazio di elaborazione immaginifica.

La mostra è a cura di Germano Celant mentre l’allestimento è di Gae Aulenti; lo spazio della Fondazione Vedova diventa luogo d’incontro di due grandi architetti italiani.

Aldo Rossi. Teatri

Fondazione Emilio e Annabianca Vedova

Magazzino del Sale, Zattere 266

30 giugno > 25 novembre 2012

10.30-18.00; chiuso il martedì

La Molteni rende omaggio a Giò Ponti con un progetto di riedizione di arredi a mobili del famoso architetto e designer italiano, collaborando anche con la Rubelli, che in questa occasione ripropone un tessuto disegnato da Ponti nel 1934 con il quale aveva partecipato alla Biennale.

Mostra da non perdere; le poltrone, i tavoli, le librerie e i tessuti dell’allestimento rimandano agli ambienti domestici di qualche decennio fa e regalano, per molti di noi che abbiamo vissuto quegli ambienti in case di nonni o genitori, un momento intimistico, ma allo stesso tempo mette in scena e afferma un classicismo moderno tutto italiano.

Ultimi giorni, la mostra (curata da Francesca Molteni e Franco Raggi) chiude il 28 settembre.

Show Room Rubelli – Palazzo Corner Spinelli.

Fermata vaporetto Sant’Angelo. Orario: 10-18 su appuntamento.

“Common Ground”, il titolo della mostra curata da David Chipperfield, si riferisce a quelle “idee comuni e condivise”, cioè a quell’insieme di progetti, bisogni e desideri che nella crescita delle nostre città coinvolgono non solo gli architetti, ma anche i cittadini.

Chipperfield ha invitato i colleghi ad andare oltre l’aspetto più individuale del loro lavoro e a presentare quello che invece li unisce; contaminazioni reciproche, confronto con le mutanti condizioni ambientali, con le risorse naturali, con le esigenze delle comunità.

Ad una prima impressione, se in molti casi per Common Ground s’intende la qualificazione urbana degli spazi per una sempre migliore interazione/integrazione delle comunità, è anche vero che a volte l’interpretazione viene fatta a maglie larghe e il terreno comune diventa quello tra presente e passato, o il dialogo tra un architetto e i grandi predecessori che lo hanno ispirato.

Ancora difficile da definire e mobile nel suo evolversi, il tema di “Common Ground” dimostra quanto sia necessario continuare il dibattito, che certo non è nuovo, coinvolgendo architetti, urbanisti, amministratori e soprattutto i cittadini nella costruzione di un discorso sullo sviluppo delle nostre città.

Proprio Venezia, sempre in bilico tra tradizione e futuro, tra un’industria turistica che consuma gli spazi pubblici e i desideri della comunità che la abita e con un sistema ambientale fragile, diventa occasione di un confronto di esperienze locali e internazionali con una serie di conversazioni il cui calendario si troverà qui: www.weareherevenice.org

Gli incontri sono organizzati da Jane da Mosto e Michela Scibilia per conto dei committenti, i cittadini veneziani.

Il primo incontro si svolgerà il 29 agosto dalle 13.30 alle 15.30 al Padiglione Centrale dei Giardini.

XIII Biennale Architettura 2012

Common Ground

29 agosto – 25 novembre 2012

Orario 10-18, chiusa il lunedi (esclusi il 3 settembre e il 19 novembre).

http://www.labiennale.org

The Piranesi Variations, Eisenman Architects; Rivisitazione e re-immaginazione della raccolta di incisioni di Piranesi Campo Marzio dell’Antica Roma del 1762. Attraverso disegni, diagrammi e modelli emergono le conseguenze politiche, sociali e filosofiche del rapporto con il suolo e i suoi mutamenti storici.

40,000 Hours; Modelli creati da studenti di un gruppo internazionale di scuole di architettura, senza didascalie che li accompagnano. L’installazione mette in luce come la costruzione del modello, in questo caso di cartone bianco, sia fondamentale nello sviluppo del linguaggio architettonico, al di là della collocazione geografica della scuola. Il titolo, 40.000 ore, si riferisce al tempo che è stato necessario a costruire i modelli.

Public Works: Architecture by Civil Servants, OMA; l’installazione propone una serie di progetti di architettura pubblica, realizzati in cinque Paesi (Francia, Italia, Germania, Olanda, Germania) negli anni ’50 e ’60.

Opere di funzionari sconosciuti al pubblico che si sono invece impegnati nella riqualificazione degli spazi comuni.

Architecture Magazines, Steve Parnell; Installazione di riviste specialistiche di architettura che documenta il ruolo della stampa come luogo di produzione per la cultura architettonica.

Olafur Eliasson: Riflessione sul ruolo della luce nella società e sulle diseguaglianze a livello globale nell’accesso ad una risorsa naturale fondamentale per la qualità della vita.

Meeting Lines, Jean Nouvel e Mia Hägg, Progetto per la città di Stoccolma di una riqualificazione del collegramento tra il quartiere storico di Gamla Stan all’isola principale a sud, Södermalm; i ponti e le strade vengono arricchiti di nuovi passaggi e spazi verdi a favore dei pedoni. Il progetto non è stato approvato.

Sullo sfondo: Jean Nouvel durante un’intervista.

Hongkong and Shanghai Bank HQ, Hong Kong 1986, Norman Foster; uno dei primi schizzi per la banca progettata da Norman Foster, che già nel 1985 concepiva una struttura rialzata in modo da garantire il flusso pedonale, lo spazio pubblico, sotto la struttura.

Leone d’oro molto contestato allo studio di architettura sociale Urban Think Tank che ha presentato una ricerca sull’occupazione abusiva di un grattacielo nel centro di Caracas mai completato e destinato a rimanere una rovina. Mentre la giuria ha visto in questo gesto una forza popolare che si riappropria di spazi morti, il governo del Venezuela e molti architetti di spicco hanno criticato il premio come una sorta di giustificazione della criminalità e dell’illegalità dell’occupazione. Nella foto: la caffetteria all’Arsenale che si ispira agli spazi occupati.

Padiglione spagnolo: Sette team di architetti che si confrontano con l’innovazione estetica e scientifica.

Padiglione russo: Progetto di rinnovamento architettonico e urbanistico del centro di Skolkovo, importante città russa per la ricerca scientifica.

Fotografie, video e modellini tridimensionali vengono presentati attvarso i codici QR. All’ingresso viene consegnato un dispositivo per visualizzarli.

Padiglione giapponese, Home for all: riflessioni, progetti e modelli per una ricostruzione della città di Rikuzentaka distrutta dallo Tsunami del 2011. I modelli auspicano un riutilizzo delle migliaia di pini distrutti dallo Tsunami, che diventano così il legame simbolico tra la città di un tempo e quella che verrà costruita.